Bienvenue dans notre boutique, où le bonheur est la clé

Rejoignez-nous dans cette aventure enchanteresse où nous saupoudrons votre vie de joie pure et créons des moments de bonheur inoubliables.

Bienvenue dans notre boutique, où le bonheur est la clé

Rejoignez-nous dans cette aventure enchanteresse où nous saupoudrons votre vie de joie pure et créons des moments de bonheur inoubliables.

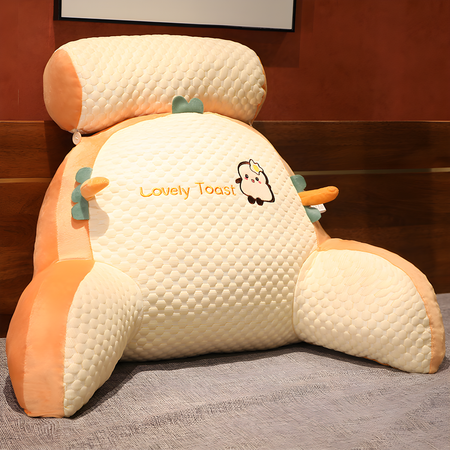

Nos coups de 💛

Pourquoi nous choisir ?

| Ninalo | Les autres | |

|---|---|---|

| Les dernières tendances au meilleur prix | ||

| Une large gamme de produits fabriqués par nos soins | ||

| Des livraisons rapides avec un suivi en temps réel | ||

| Un retour de votre commande accepté 30 jours après l'achat | ||

Qui sommes-nous ?

Bienvenue chez Ninalo, votre destination en ligne pour la mode et les accessoires.

Notre objectif principal est de vous offrir une large sélection de bijoux et d'accessoires tendance, alliant qualité exceptionnelle et tarifs compétitifs, le tout à portée de clic.

Faites dès maintenant vos emplettes sur notre site internet et recevez vos articles en seulement 7 à 12 jours ouvrés.

Chez Ninalo, la mode est à portée de main.